昆虫生理学

研究室で飼育している昆虫

■寄主アワヨトウ

チョウ目ヤガ科昆虫のアワヨトウMythimna separataはイネやトウモロコシなどイネ科の植物の葉を食べます。研究室で飼育している寄生蜂の寄主として人工飼料で飼育しています。

■寄生蜂

カリヤサムライコマユバチCotesia kariyaiはアワヨトウ幼虫に寄生する内部捕食多寄生蜂で、体長3mmほどの大きさです。一回の産卵で60~150個ほどの卵を産みますが、産卵数は寄主であるアワヨトウ幼虫の大きさによって調整されます。

アワヨトウウスマユヒメコバチEuplectrus separataeは アワヨトウ幼虫に寄生する外部捕食多寄生蜂で、体長2mmほどの大きさです。アワヨトウ幼虫一匹当たり20~30個ほどの卵を寄主の表皮に産み付けますが、カリヤサムライコマユバチ同様寄主の大きさによって調整されます。アワヨトウウスマユヒメコバチは産卵前に毒液をアワヨトウ幼虫に注入し,アワヨトウ幼虫を一時的に麻酔します。したがって産卵中はアワヨトウ幼虫の攻撃を受けません。

当研究室で飼育している寄生蜂5種は飼い殺し寄生蜂(koinobiont)の仲間で、寄主を麻酔するか殺してしまう殺傷寄生蜂(idiobiont)と区別します。飼い殺し寄生蜂は寄主の体液と脂肪体を食べて成長し、最終的に寄主を殺してしまう蜂です。

■その他の昆虫

その他の昆虫は、寄主としてクサシロキヨトウ、寄生蜂3種類、捕食性カメムシ2種類が継代飼育され、いつでも観察・実験に供試できるようにしています。

寄主アワヨトウの免疫と寄生蜂の寄生戦略

■研究内容

上記の蜂は卵や幼虫が寄主の体腔中に入り込むため、寄主の免疫を制御しなければなりません。そのため内部寄生蜂は産卵時に卵と共に毒液とポリドナウイルス(PDV)を寄主体内に注入します。また、最近の研究から漿膜由来の2種の細胞や幼虫自身が毒液やウイルスと共に、寄主の免疫から巧みに卵や幼虫を守る働きをしていることがわかりました。本研究室では、こうした寄主の免疫とそれを制御する寄生蜂の寄生戦略を生理学的側面から解析しています。

■寄主アワヨトウの免疫

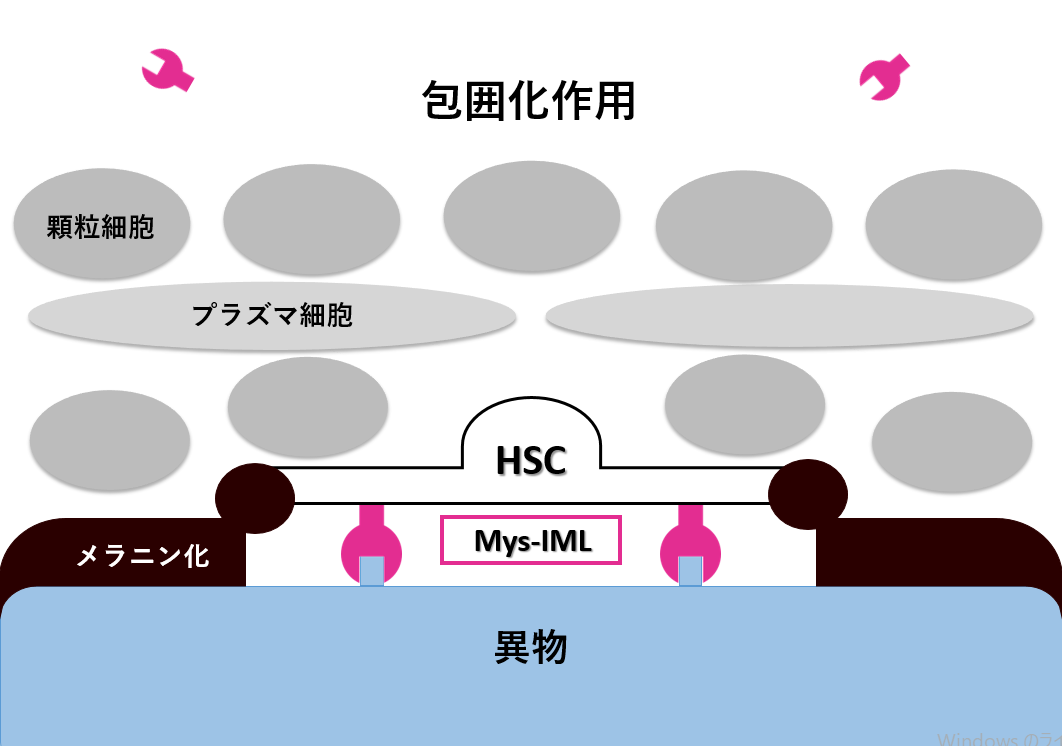

アワヨトウ幼虫体内に寄生蜂の卵や幼虫、細菌などの異物が入ってくると、異物認識タンパク質であるMys-IMLが認識し、その後hyperspread cell(HSC)という血球が最初に異物に接着します。この血球がメラニン化すると、プラズマ細胞(plasmatocyte),顆粒細胞(granulocyte)などが集まり、ノジュール形成や包囲化作用を引き起こし、異物を排除します。

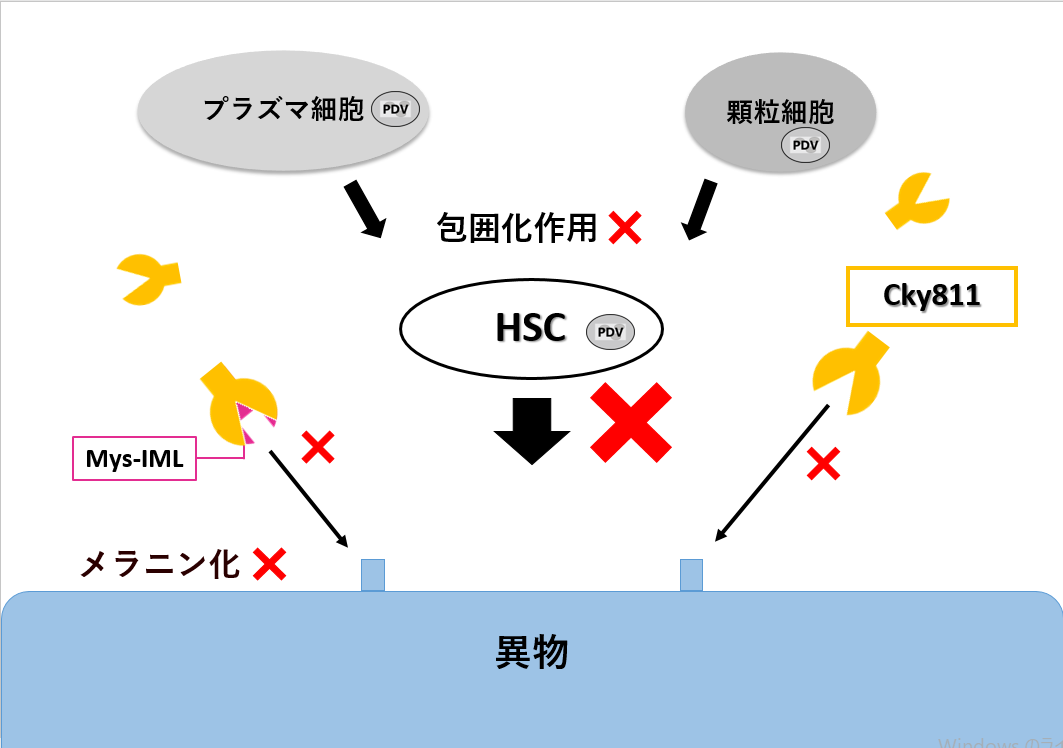

■寄生蜂の寄生戦略

アワヨトウ幼虫内部に寄生する寄生蜂は、これらの免疫を制御しなければ寄生成功しません。そこで寄生蜂は産卵の際に卵と同時に注入する毒液やPDVによって寄主の免疫を制御することがわかっています。毒液に含まれ、ポリドナウイルスによって産生されるCky811というCタイプレクチンは寄主のMys-IMLを制御し、HSCが卵に接着するのを防ぎます。そうするとアワヨトウ幼虫の血球による包囲化作用は起こらなくなり、蜂の卵は守られます。