10月12~14日の間、愛媛大学でアジア生物教育協議会第29回隔年会議(AABE)が開催されました。本研究室から澤友美准教授が口頭発表、奥村雄暉非常勤講師、大学院2年生の二宮功至さん、伊勢市立小俣小学校の松谷広志教諭(卒業生)、三重ジュニアドクター育成塾受講生で伊勢市立厚生中学校2年生の小林碧さんがポスター発表を行いました。以下の方々は、優れた発表者に贈られる「Best

Presentation賞」を受賞しました。

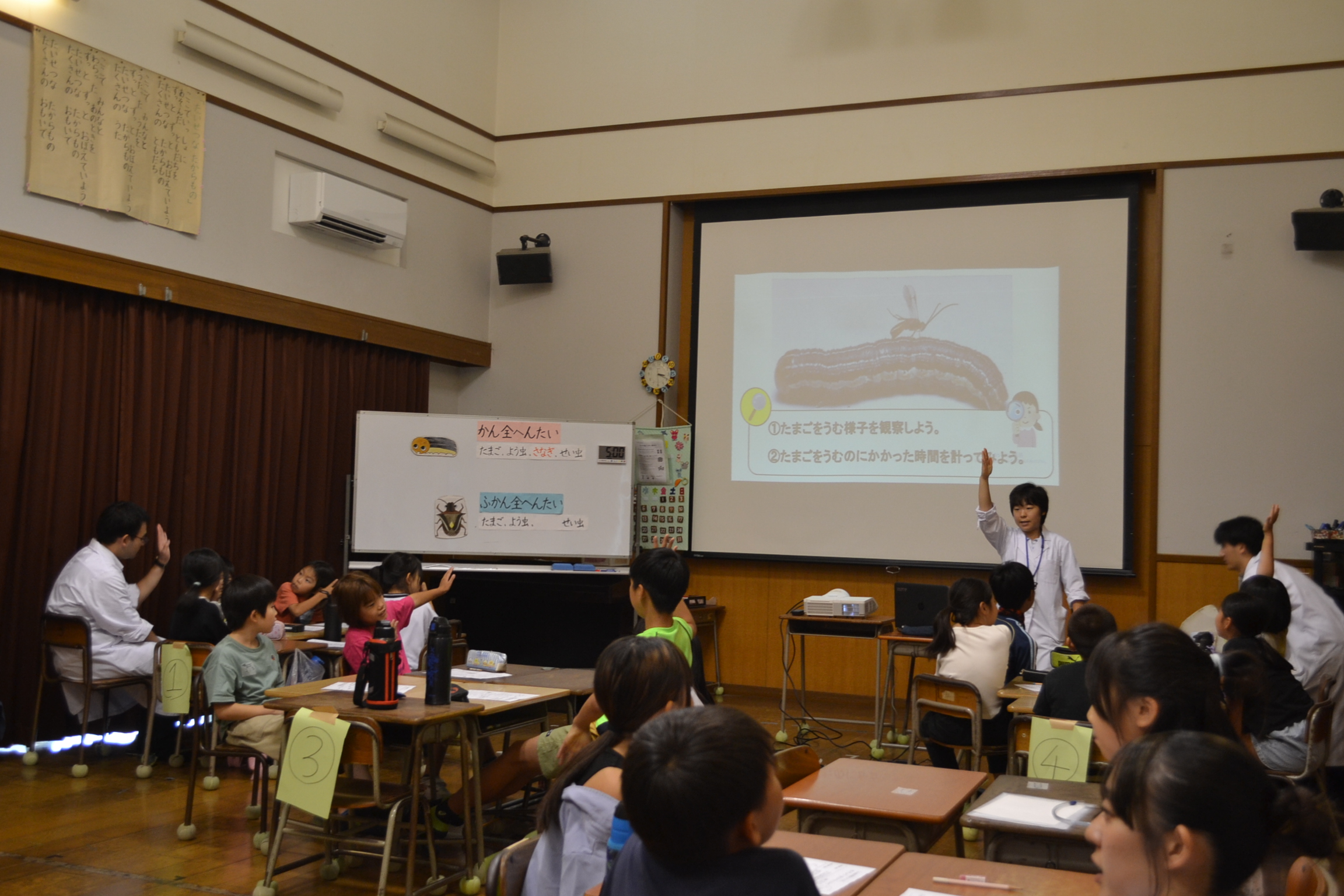

澤友美 「The practice of visiting lessons of observation and experiment using

insects for elementary school life environmental studies by university

students」

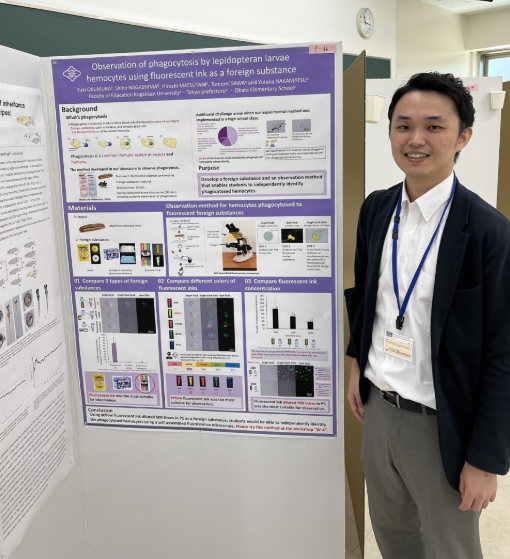

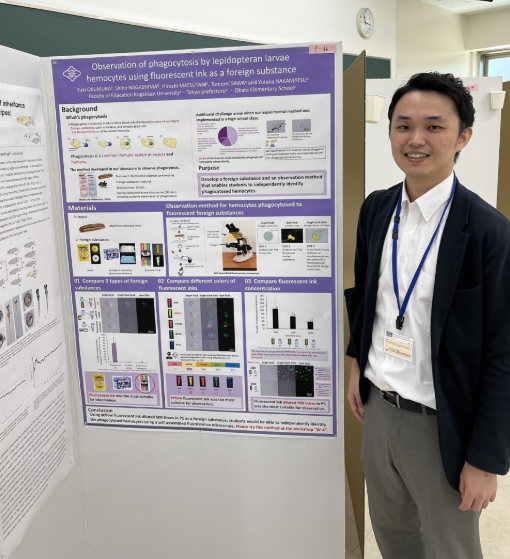

奥村雄暉 「Observation of phagocytosis by lepidopteran larvae hemocytes using

fluorescent ink as a foreign substance」

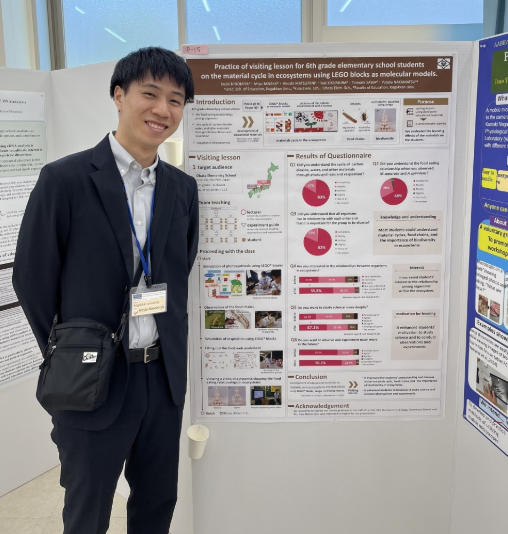

松谷広志 「Development of observation and experiment teaching materials for

sixth grade elementary school science class -Observation and experiment

of the material cycle in an ecosystem using LEGO blocks as molecular models-」

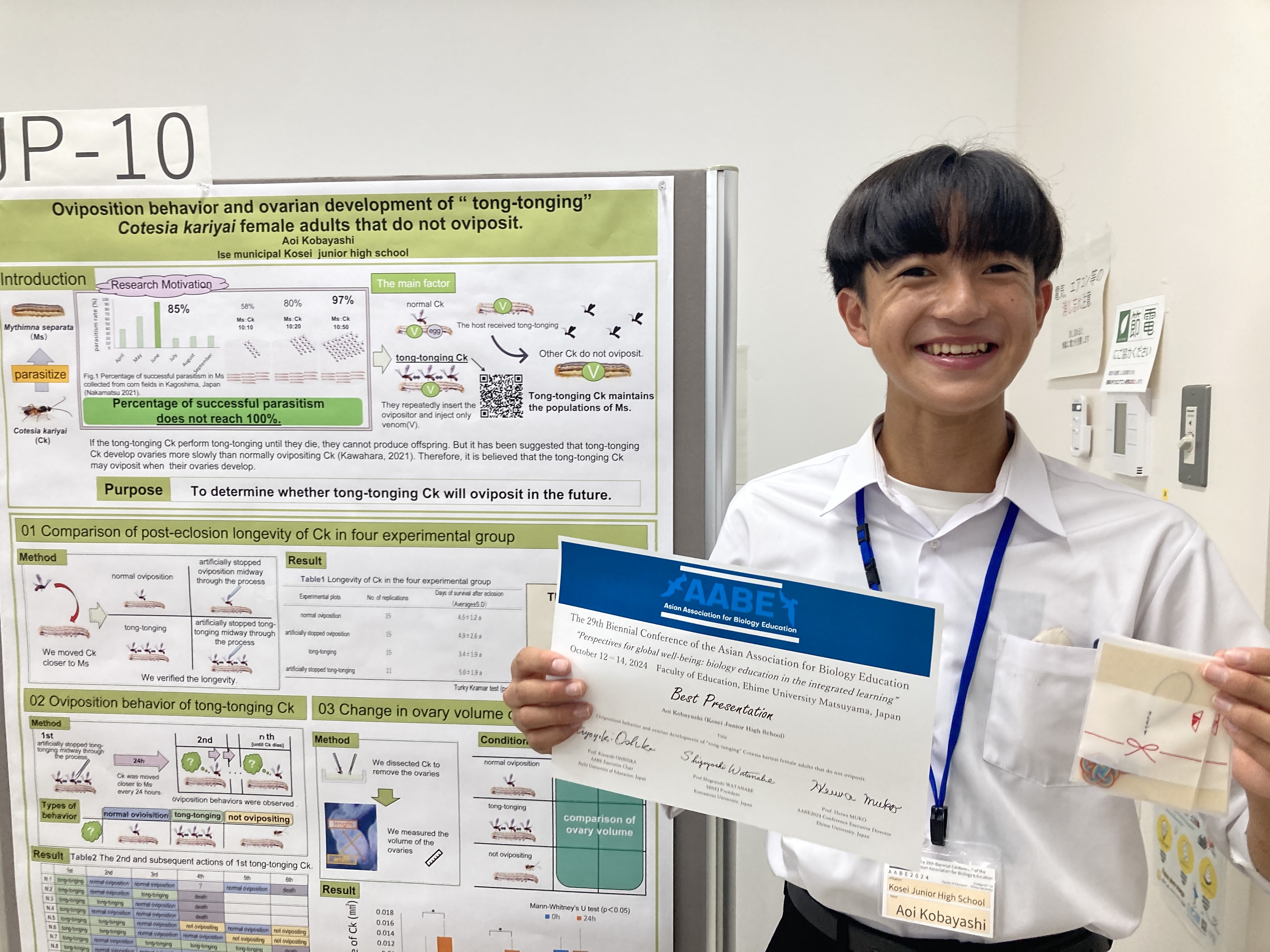

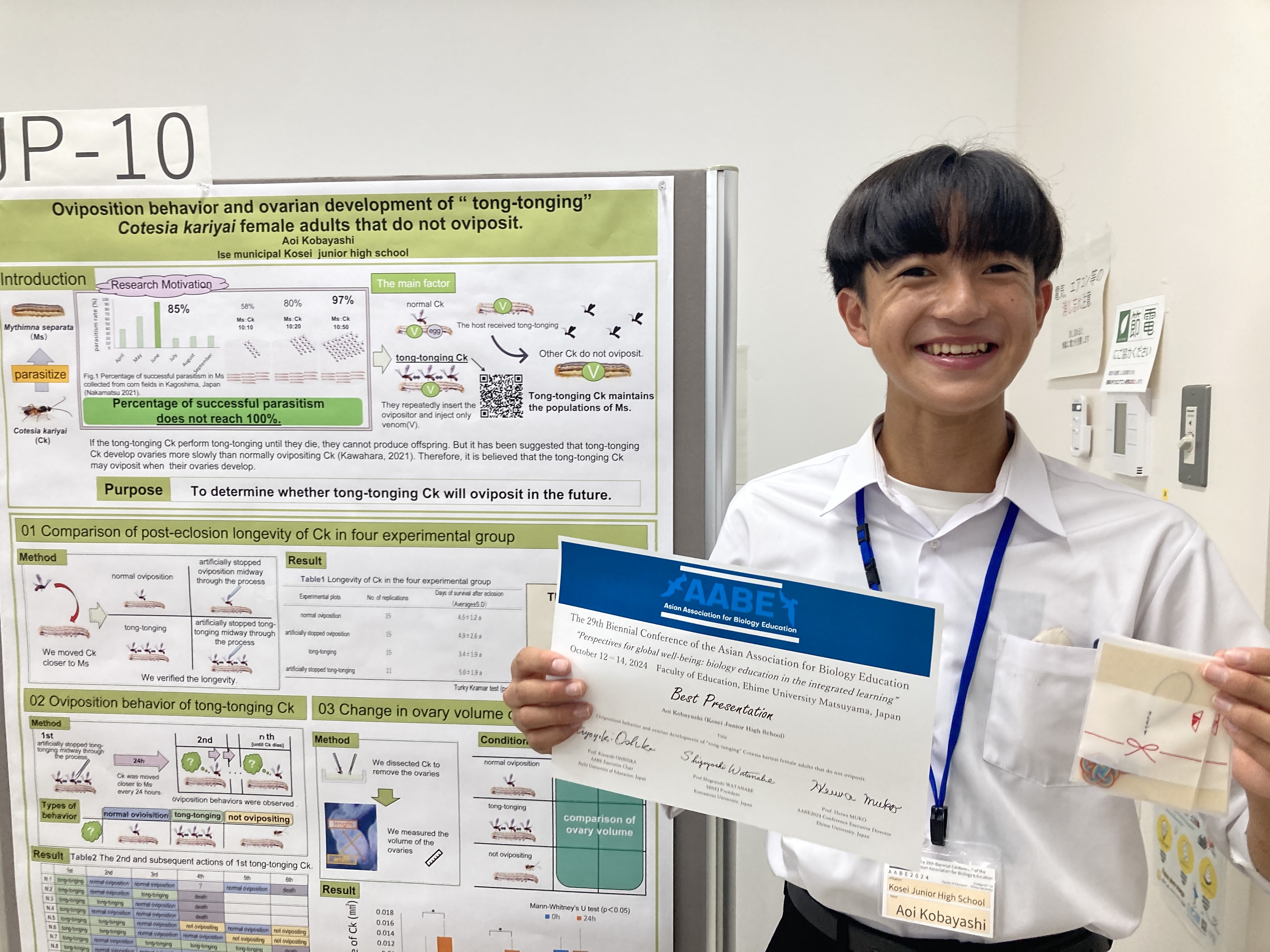

小林碧 タイトル「Oviposition behavior and ovarian development of “tong-tonging”

Cotesia kariyaifemale adults that do not oviposit」

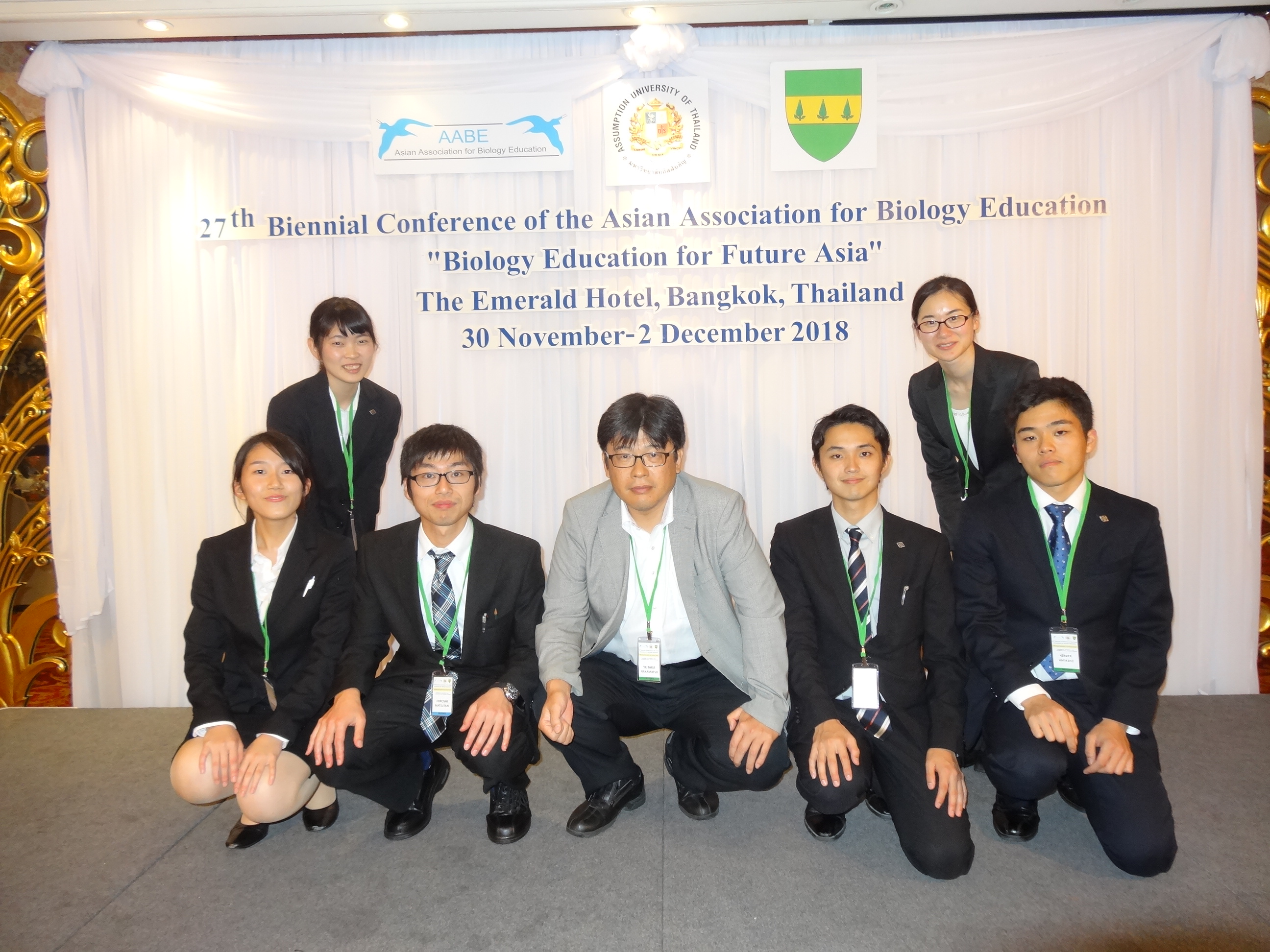

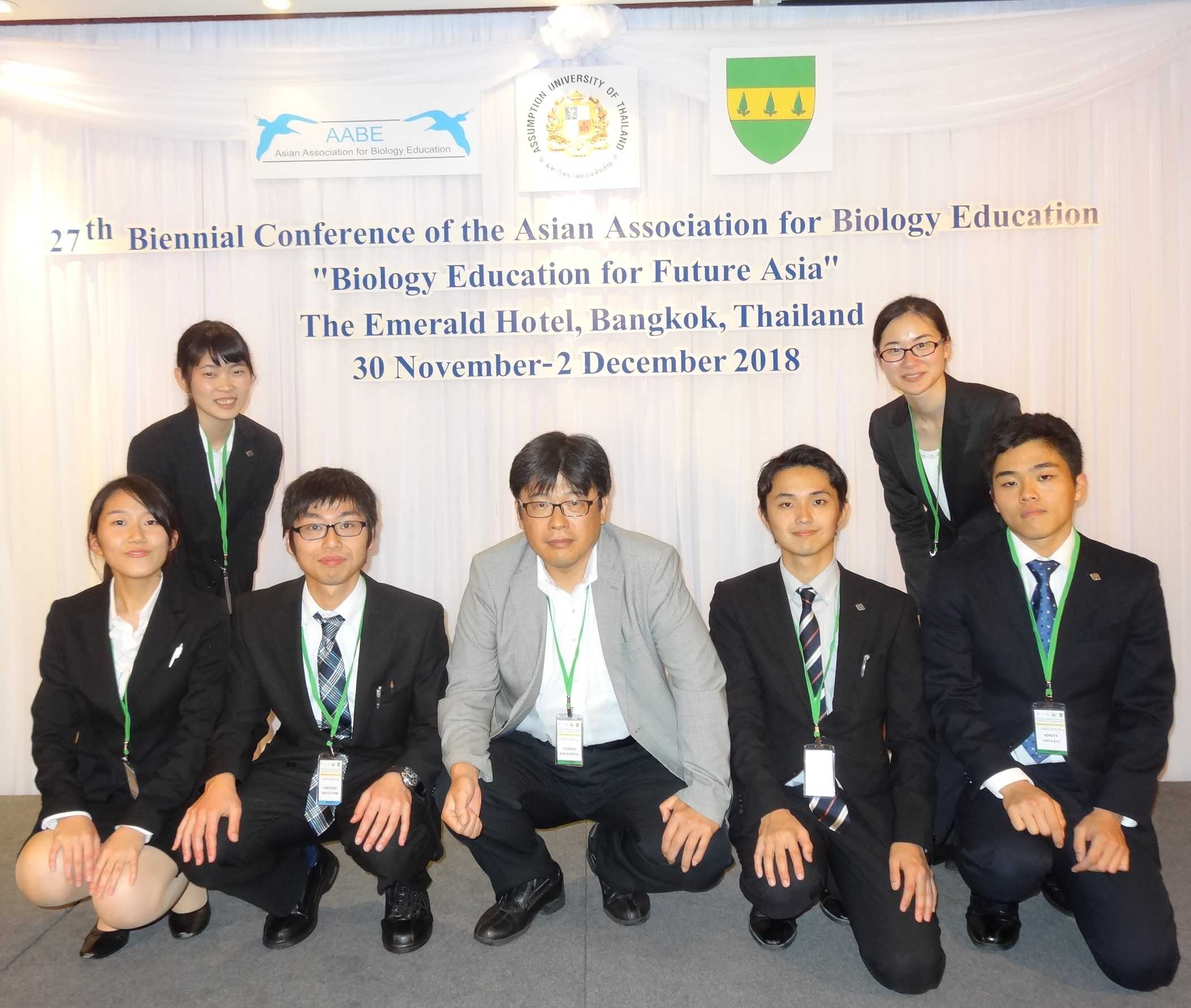

学会参加者による集合写真

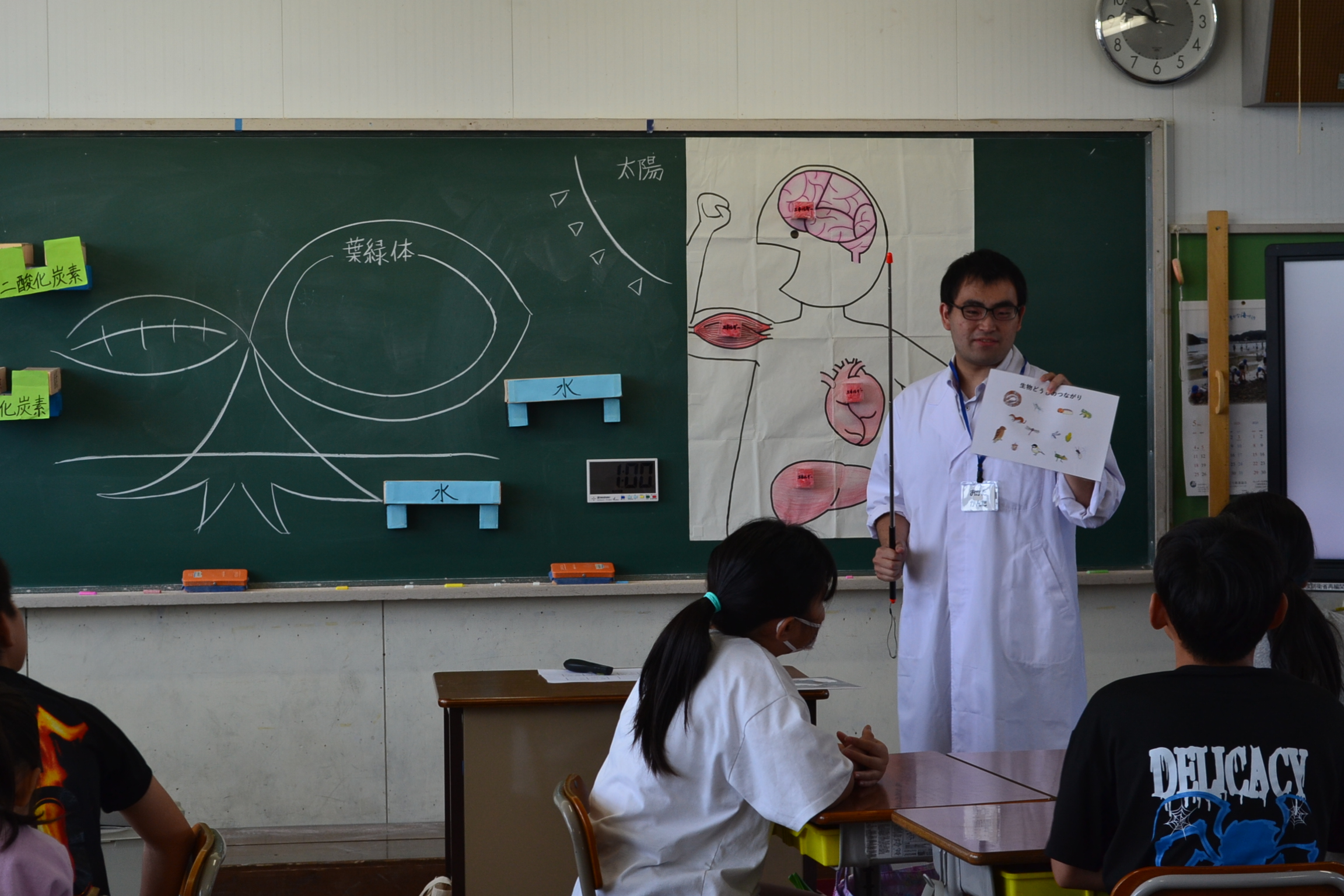

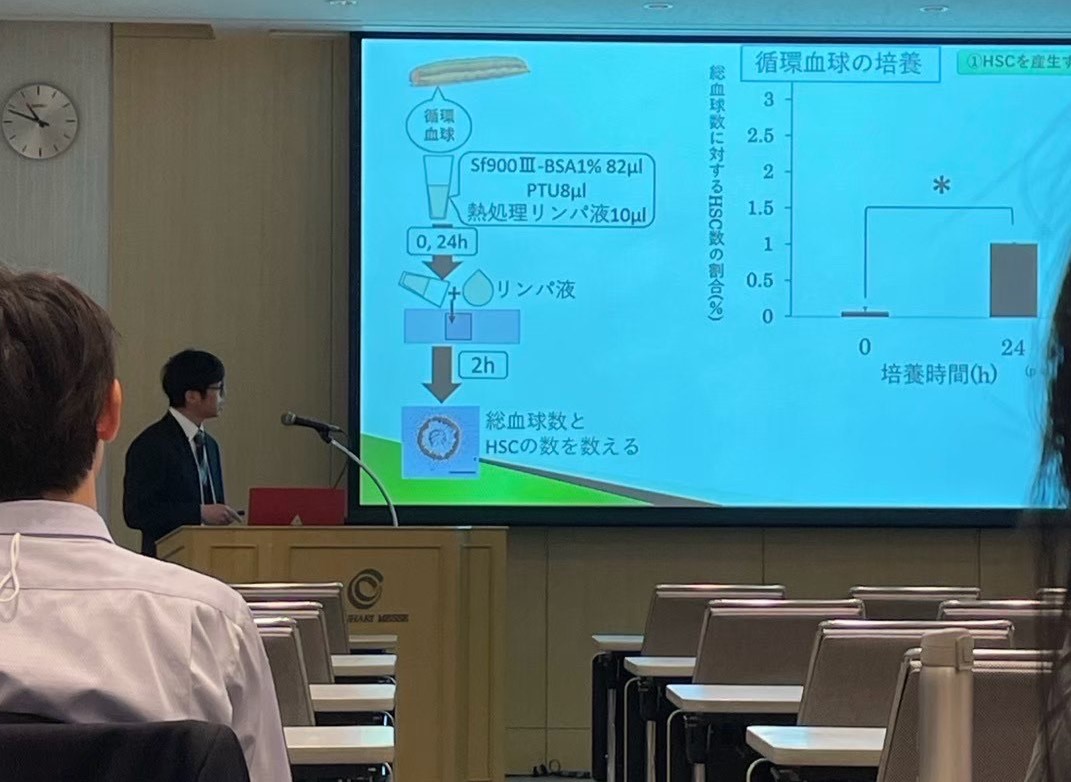

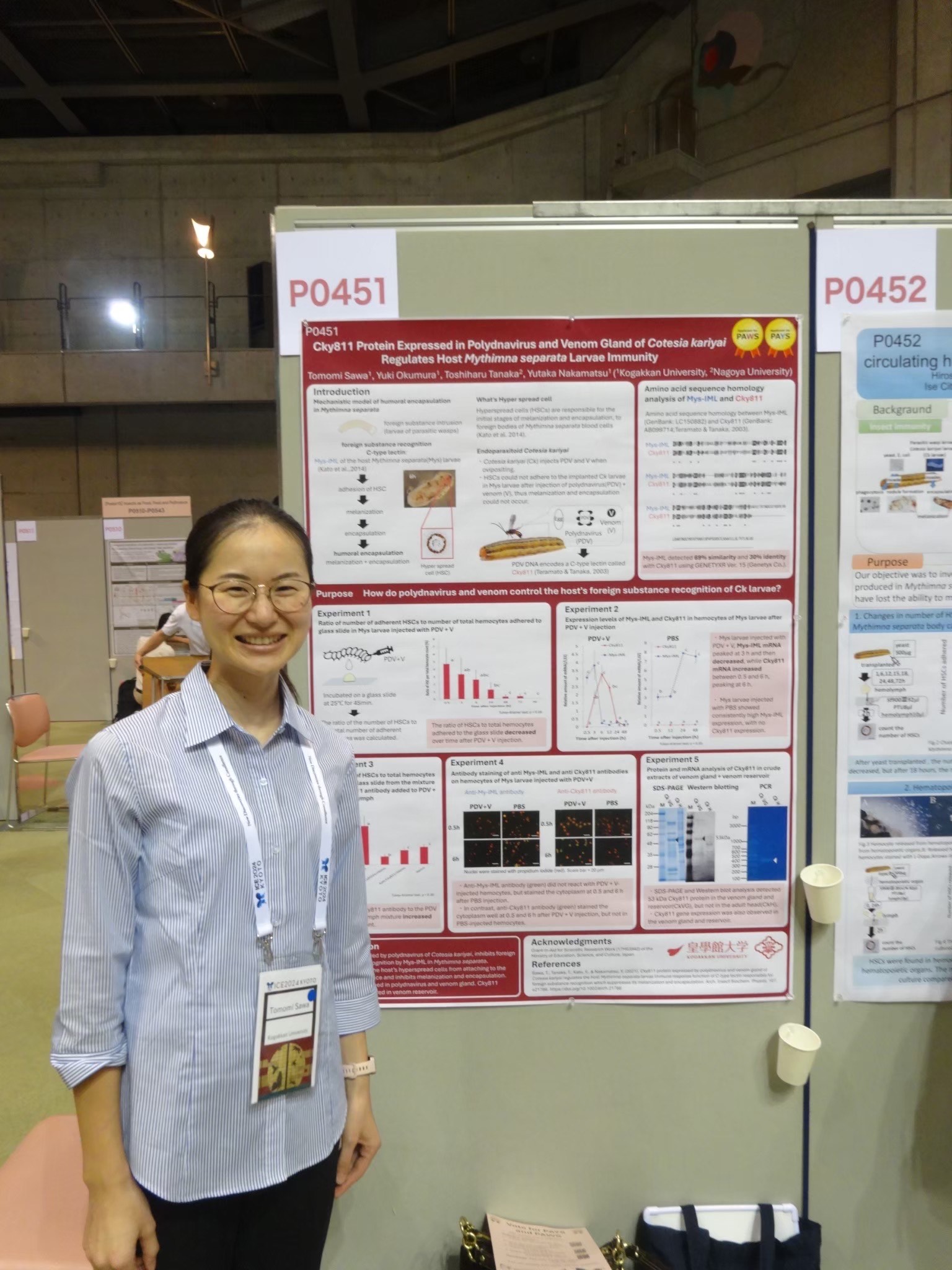

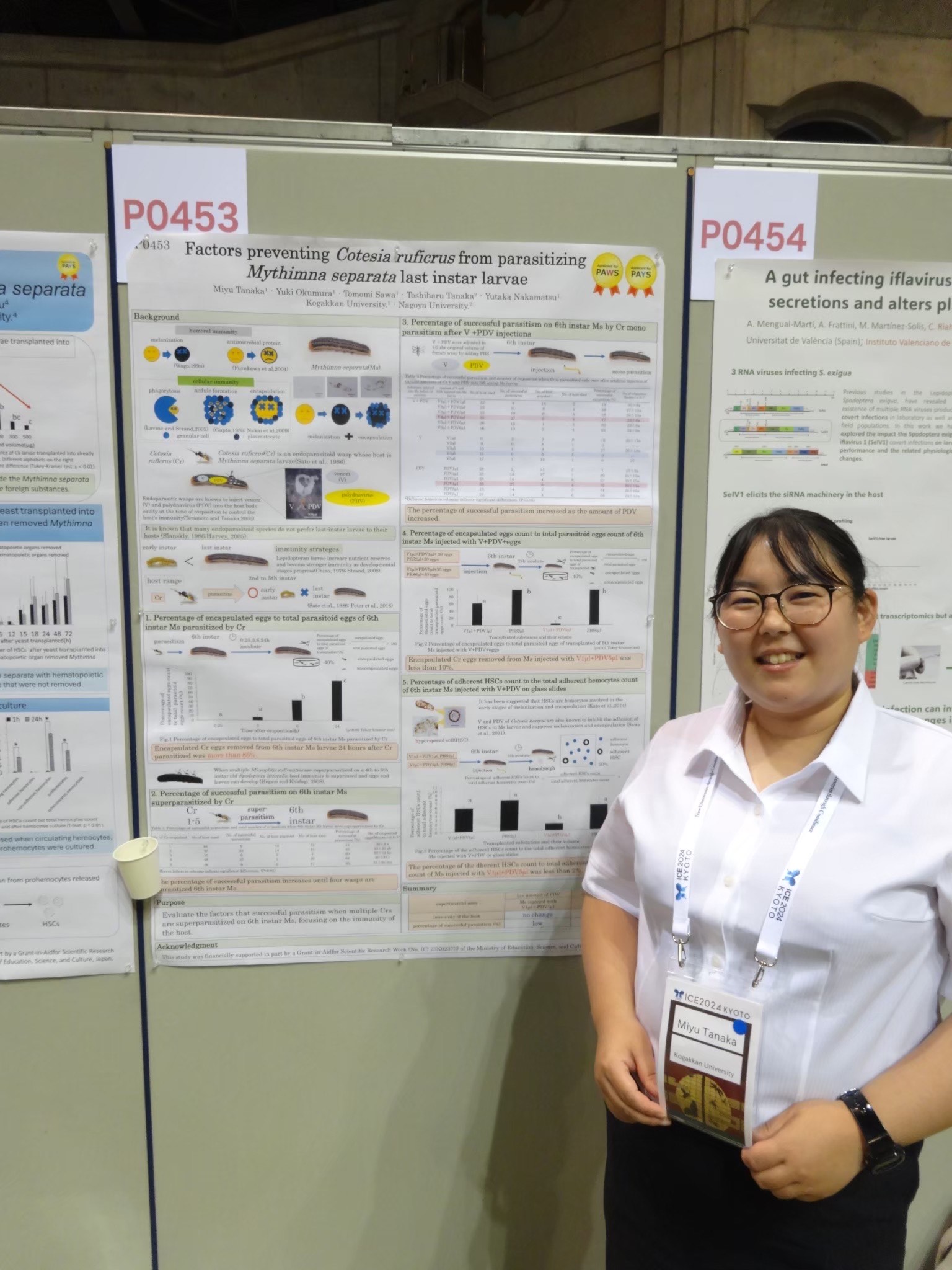

口頭発表を行った皇學館大学の澤友美准教授

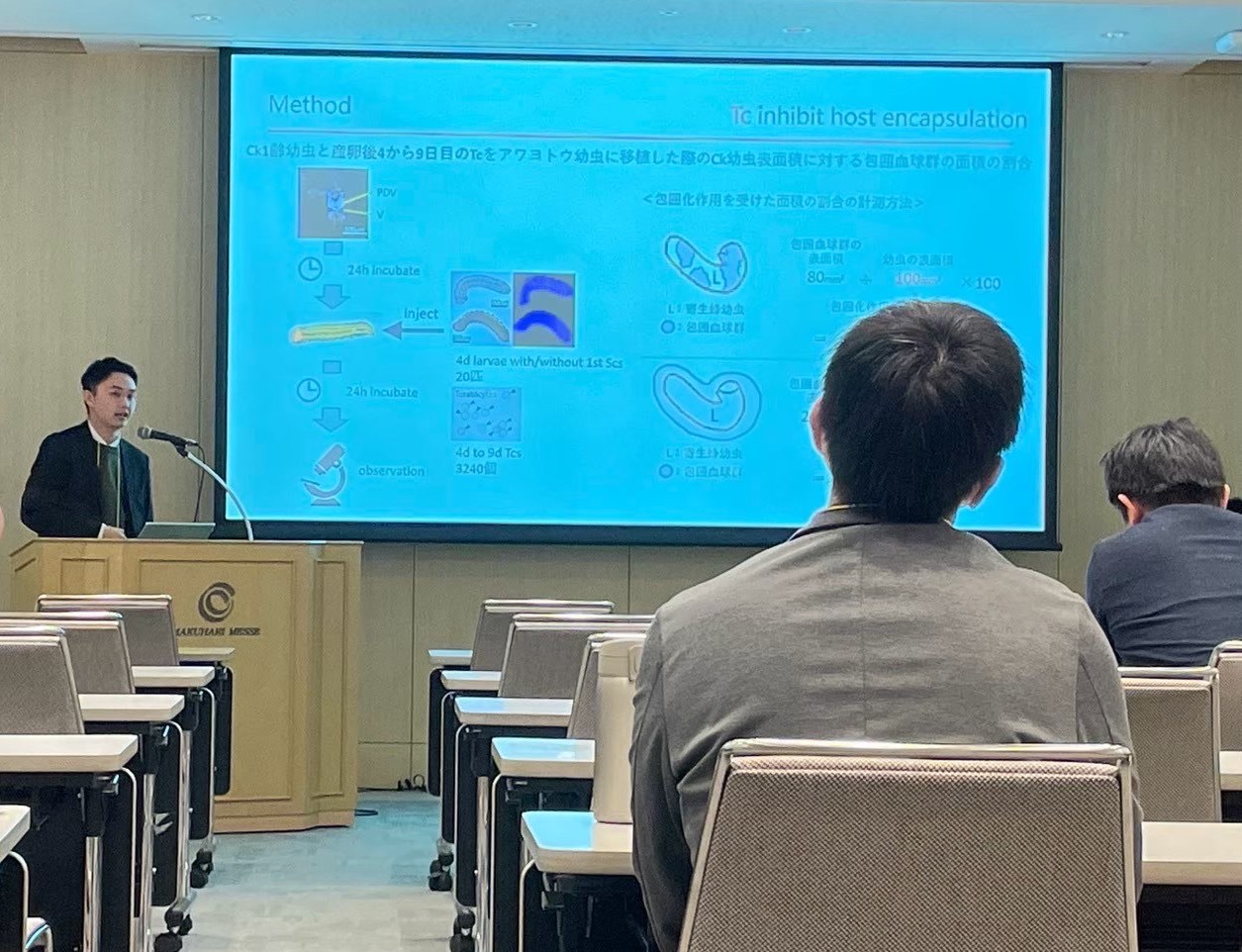

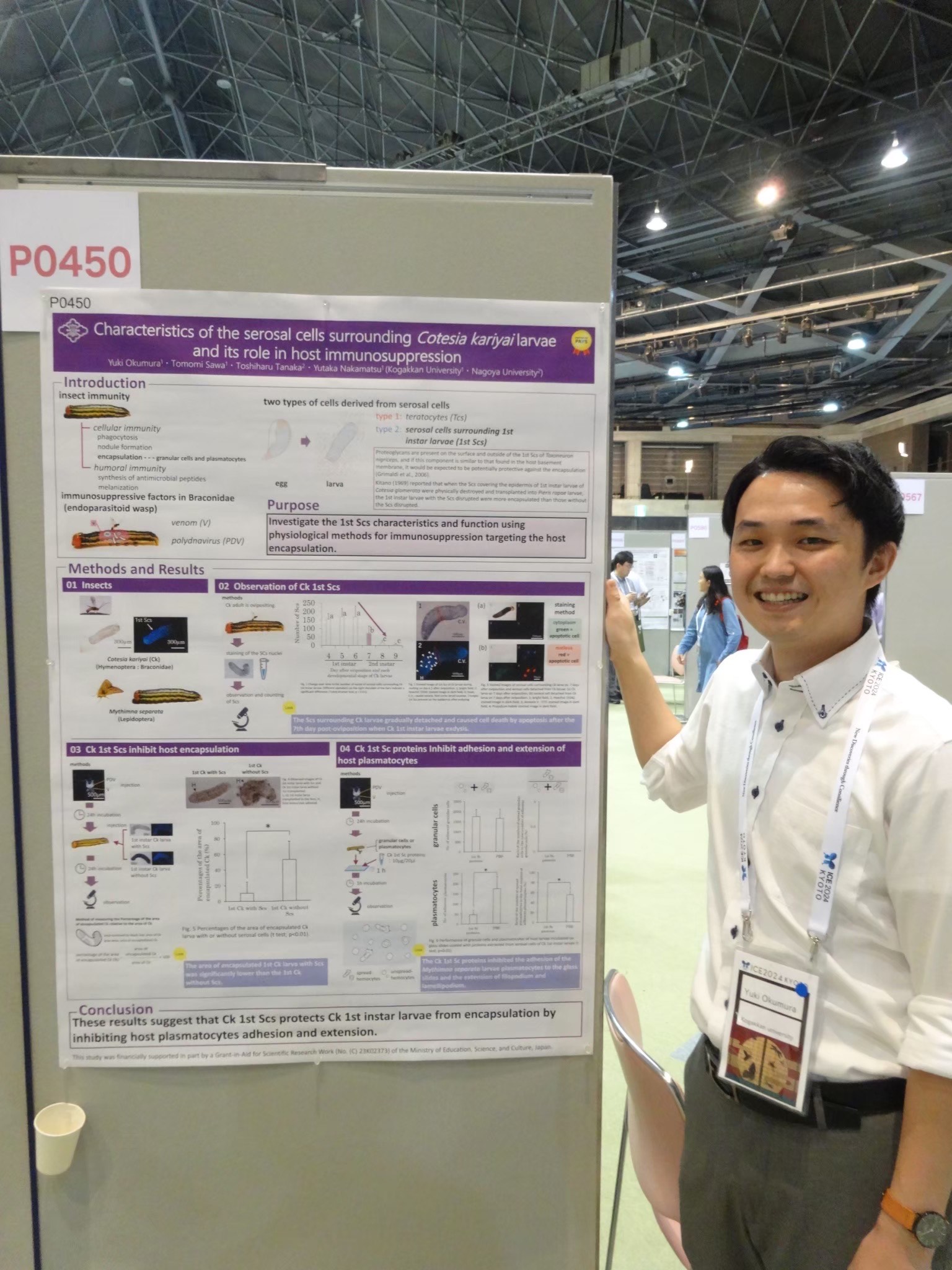

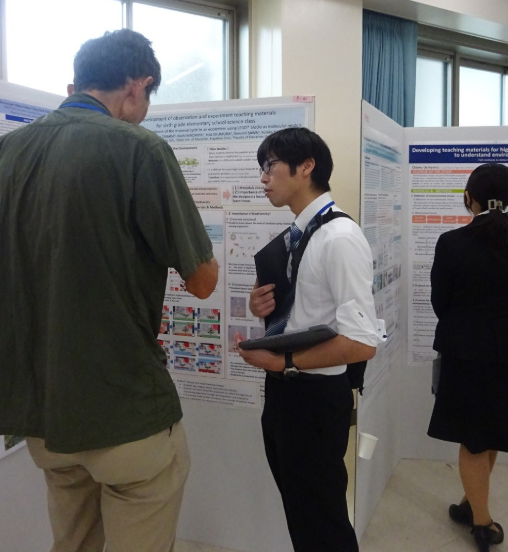

ポスター発表を行った奥村雄暉非常勤講師

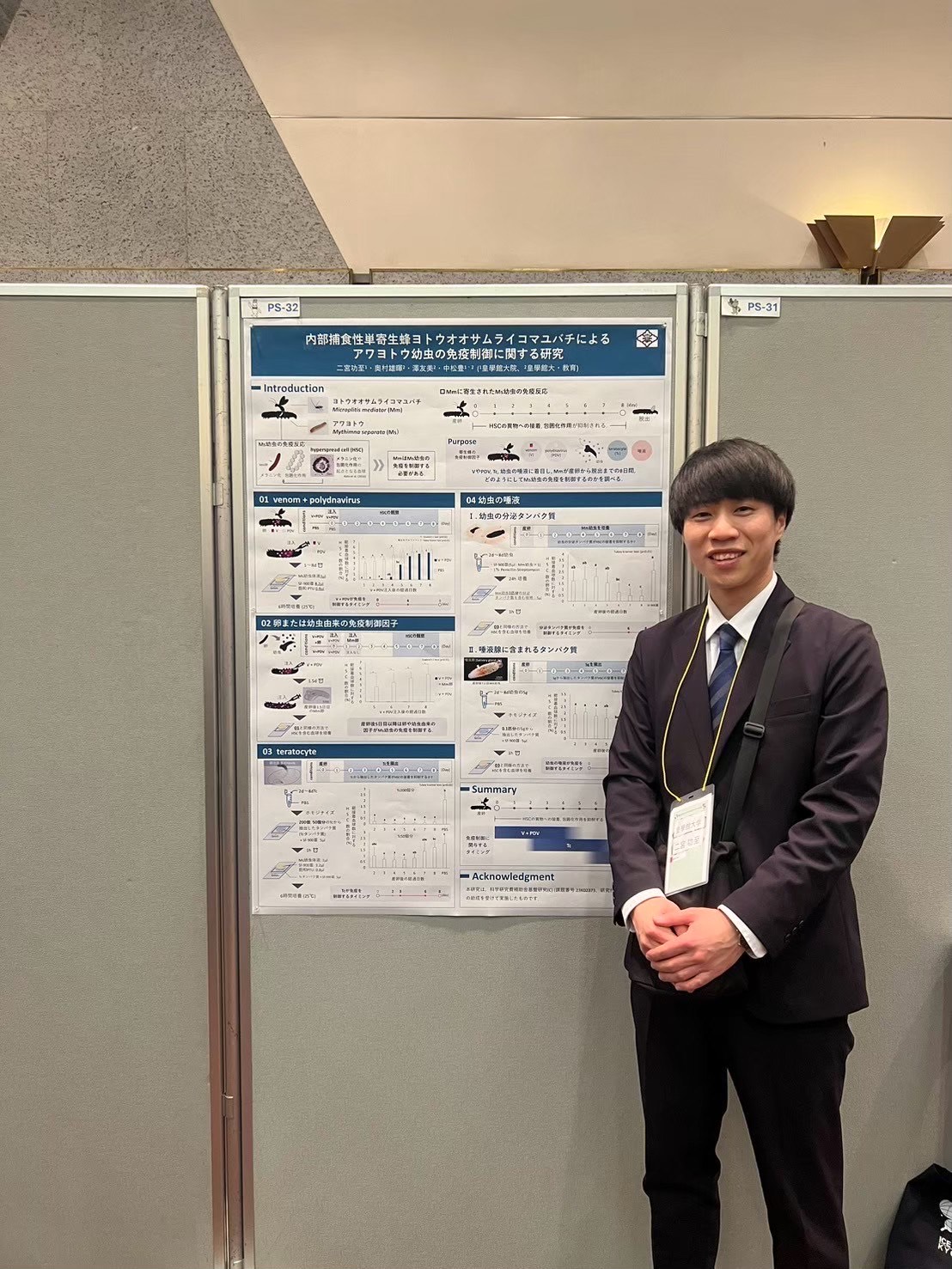

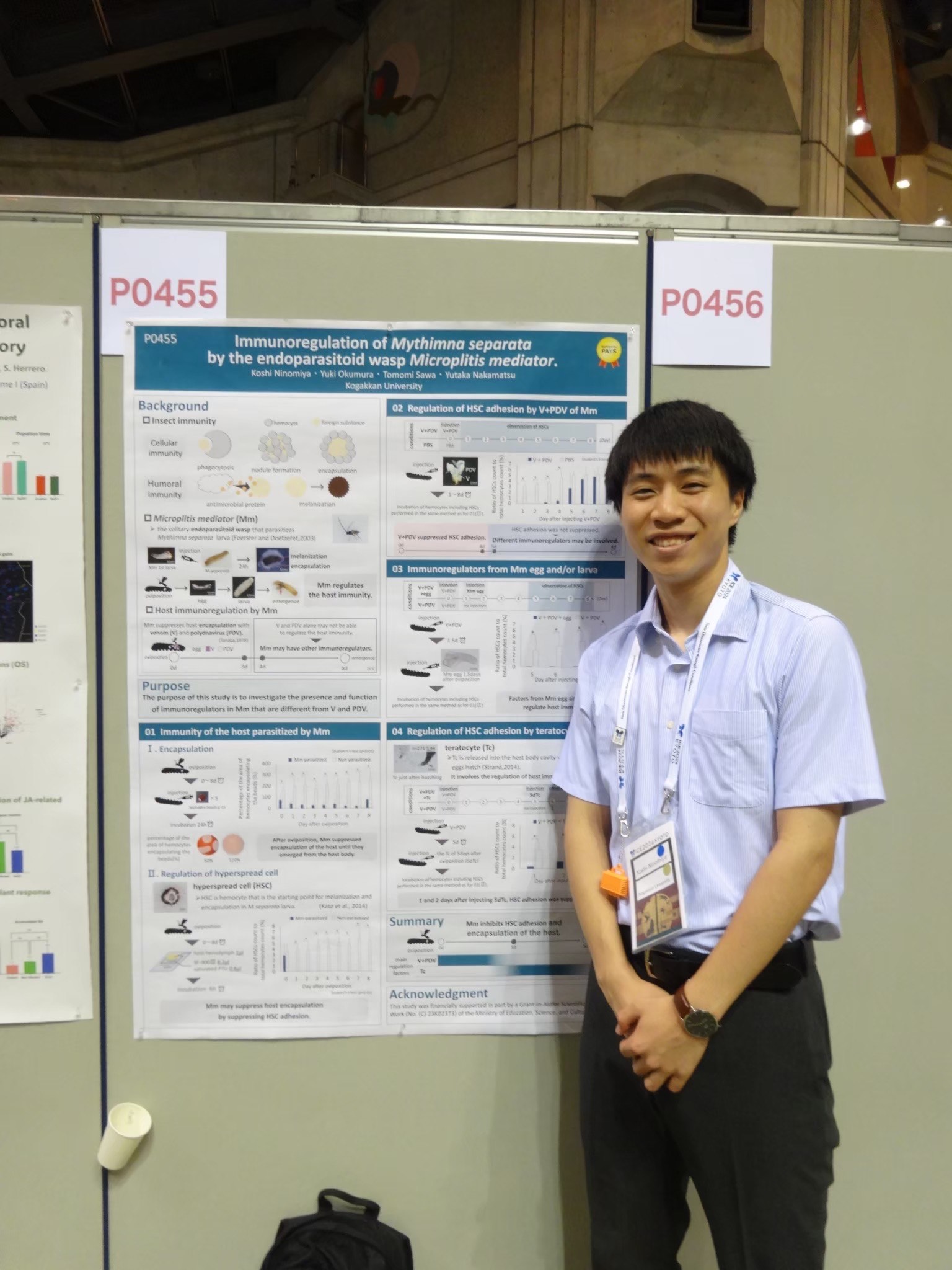

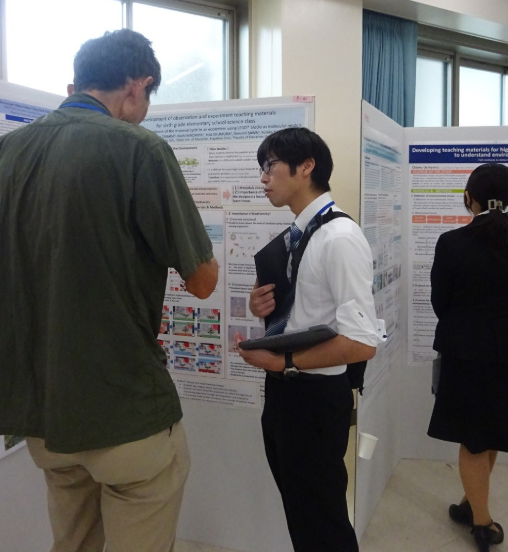

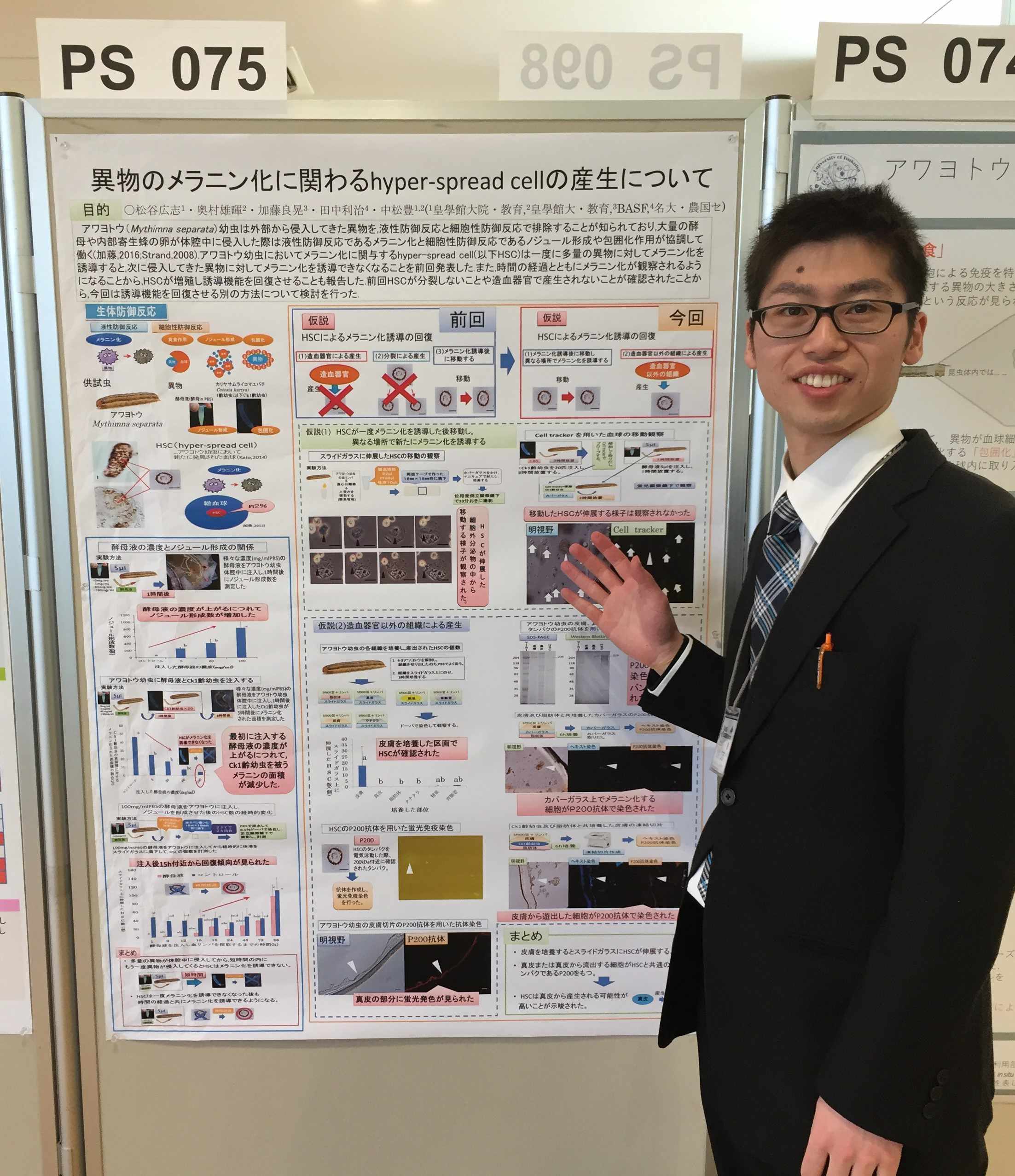

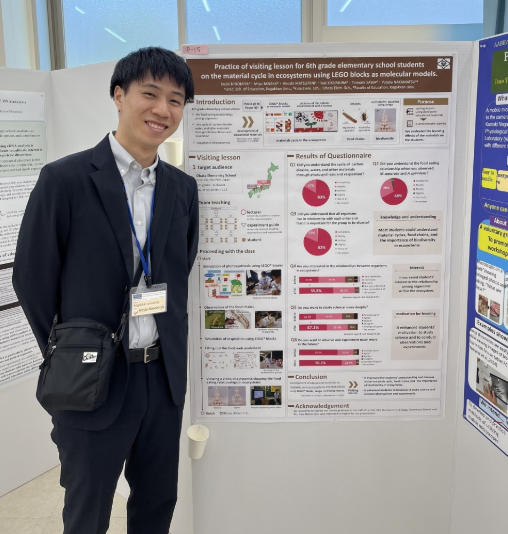

ポスター発表を行った大学院2年生の二宮功至さん

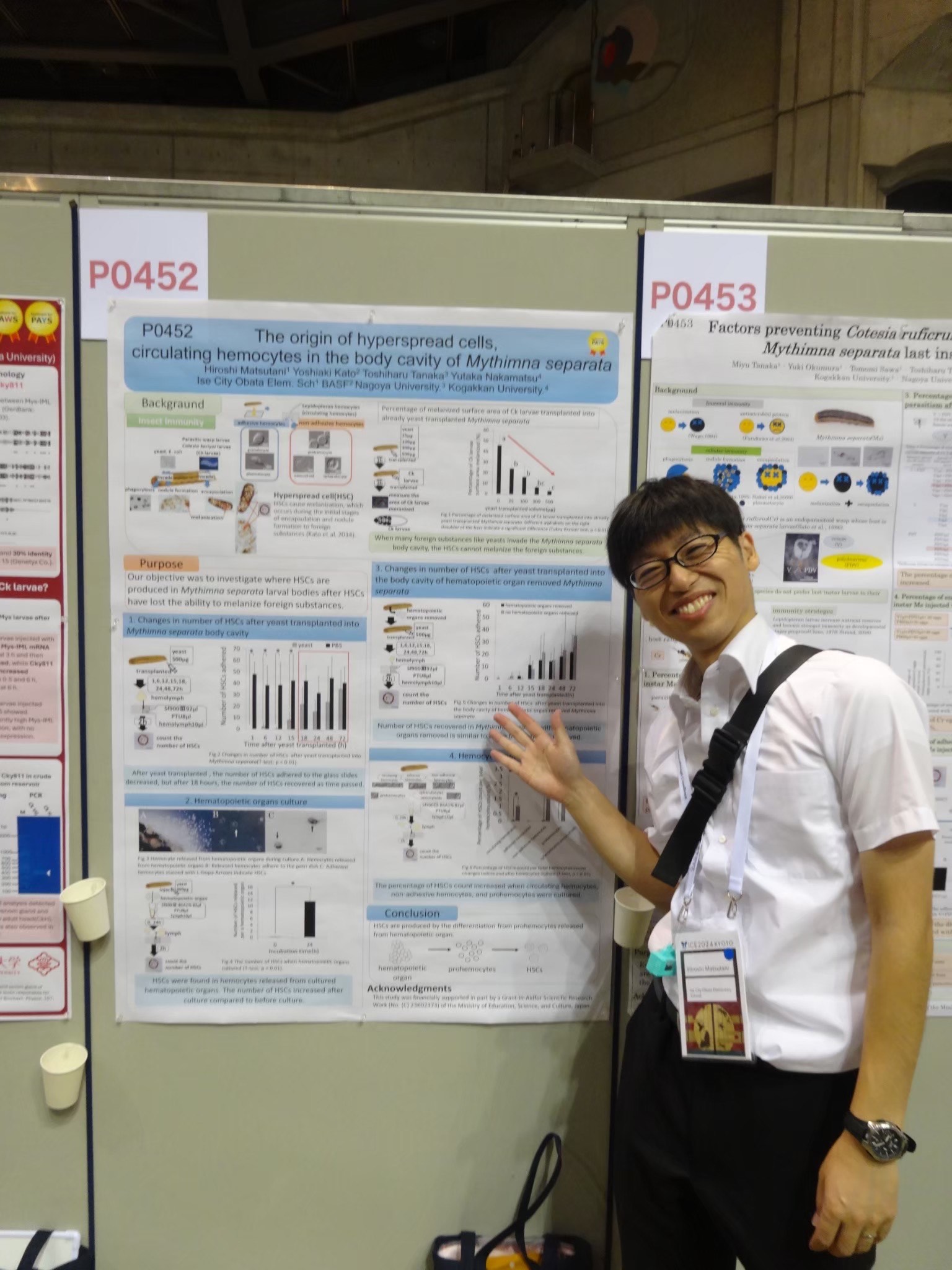

ポスター発表を行った伊勢市立小俣小学校の松谷広志教諭

三重ジュニアドクター育成塾受講生で伊勢市立厚生中学校2年生の小林碧さん

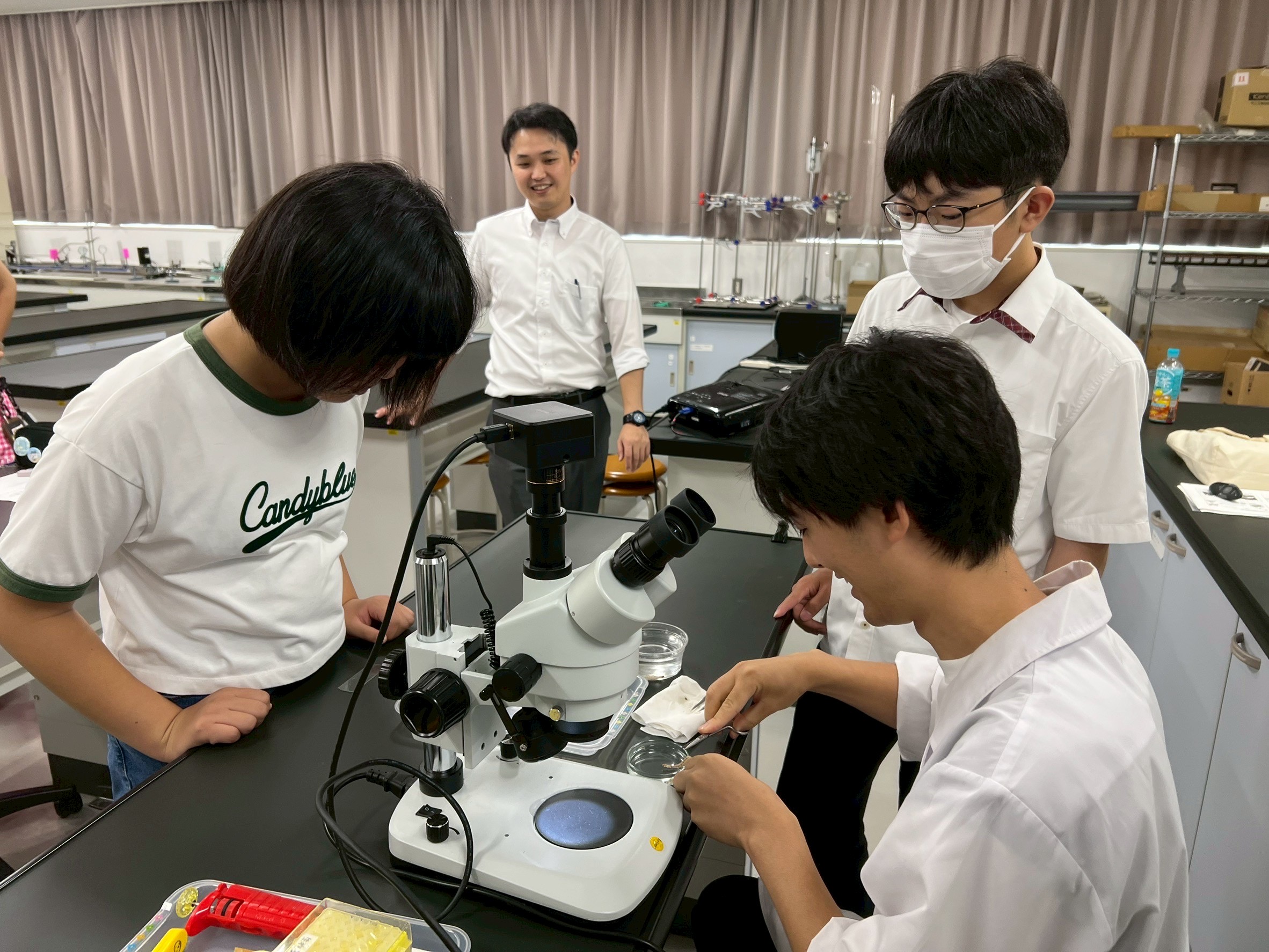

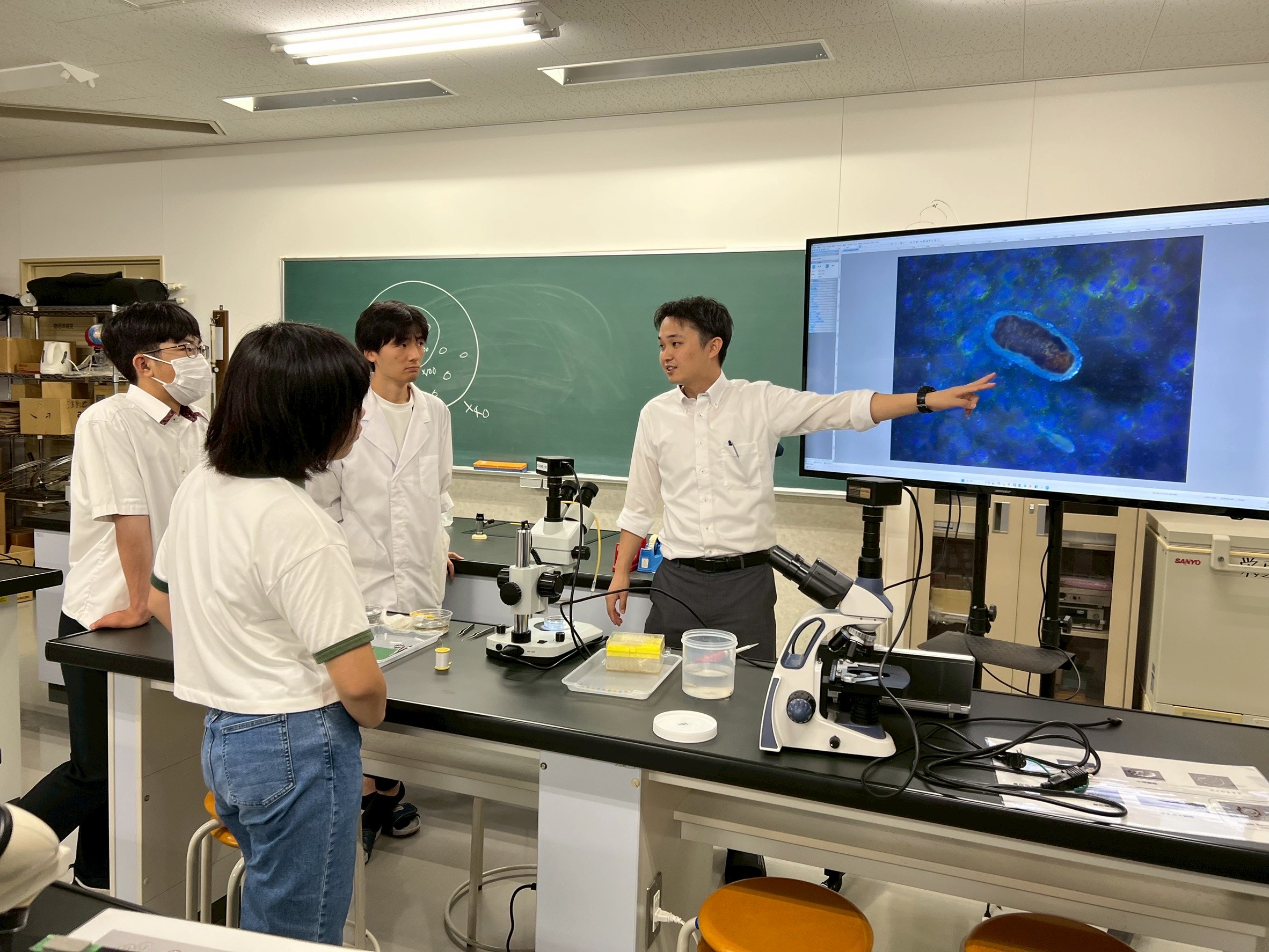

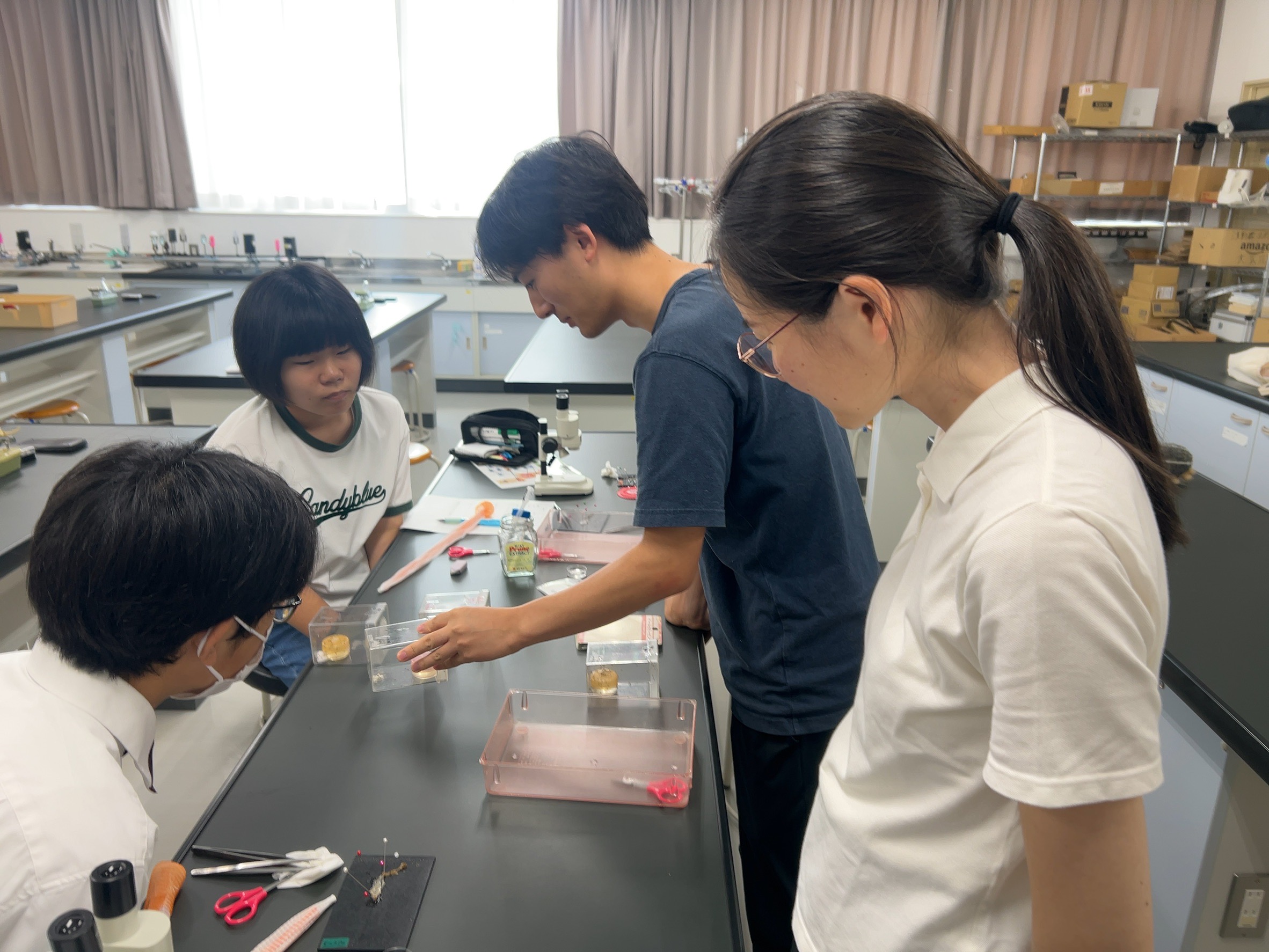

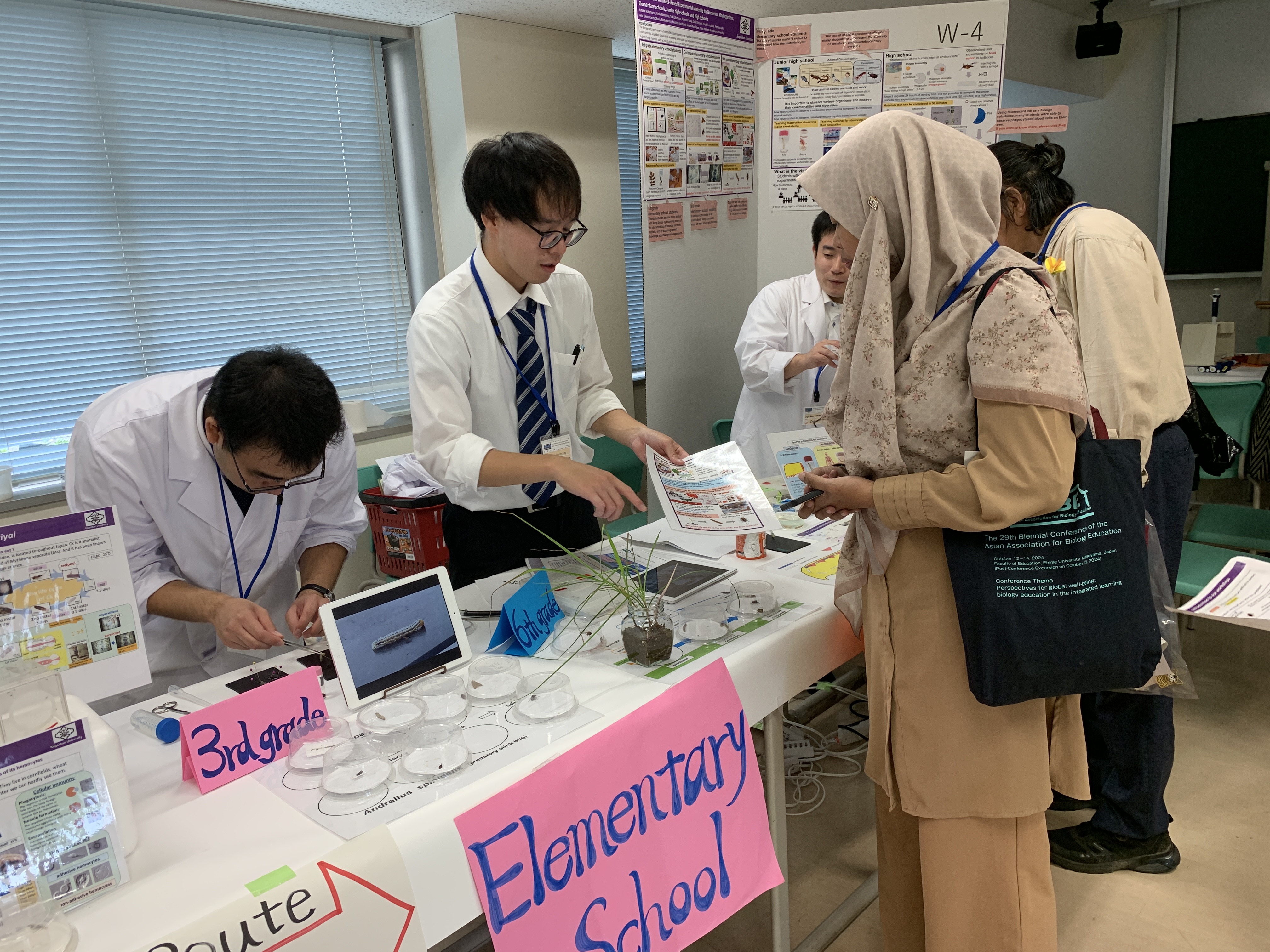

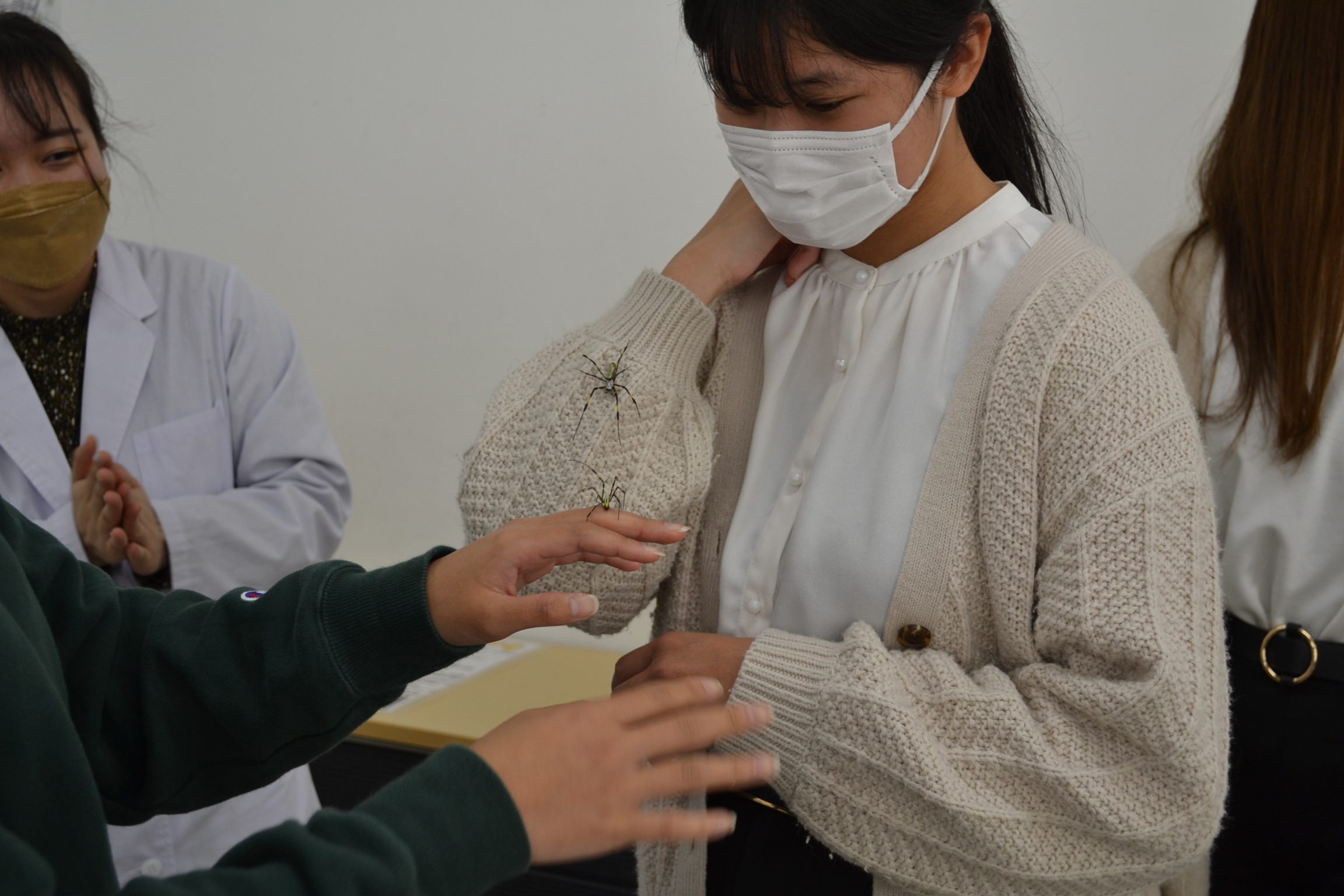

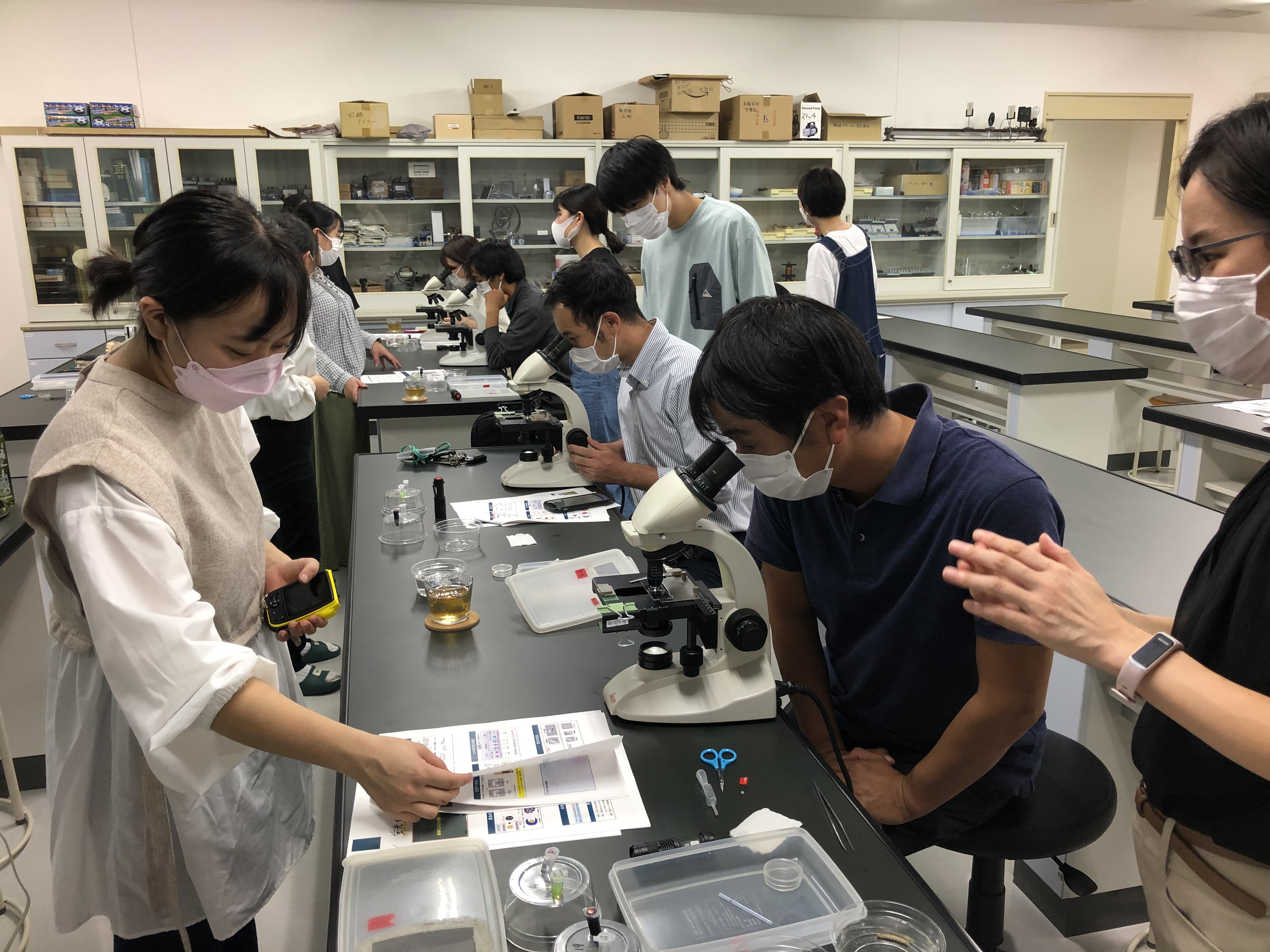

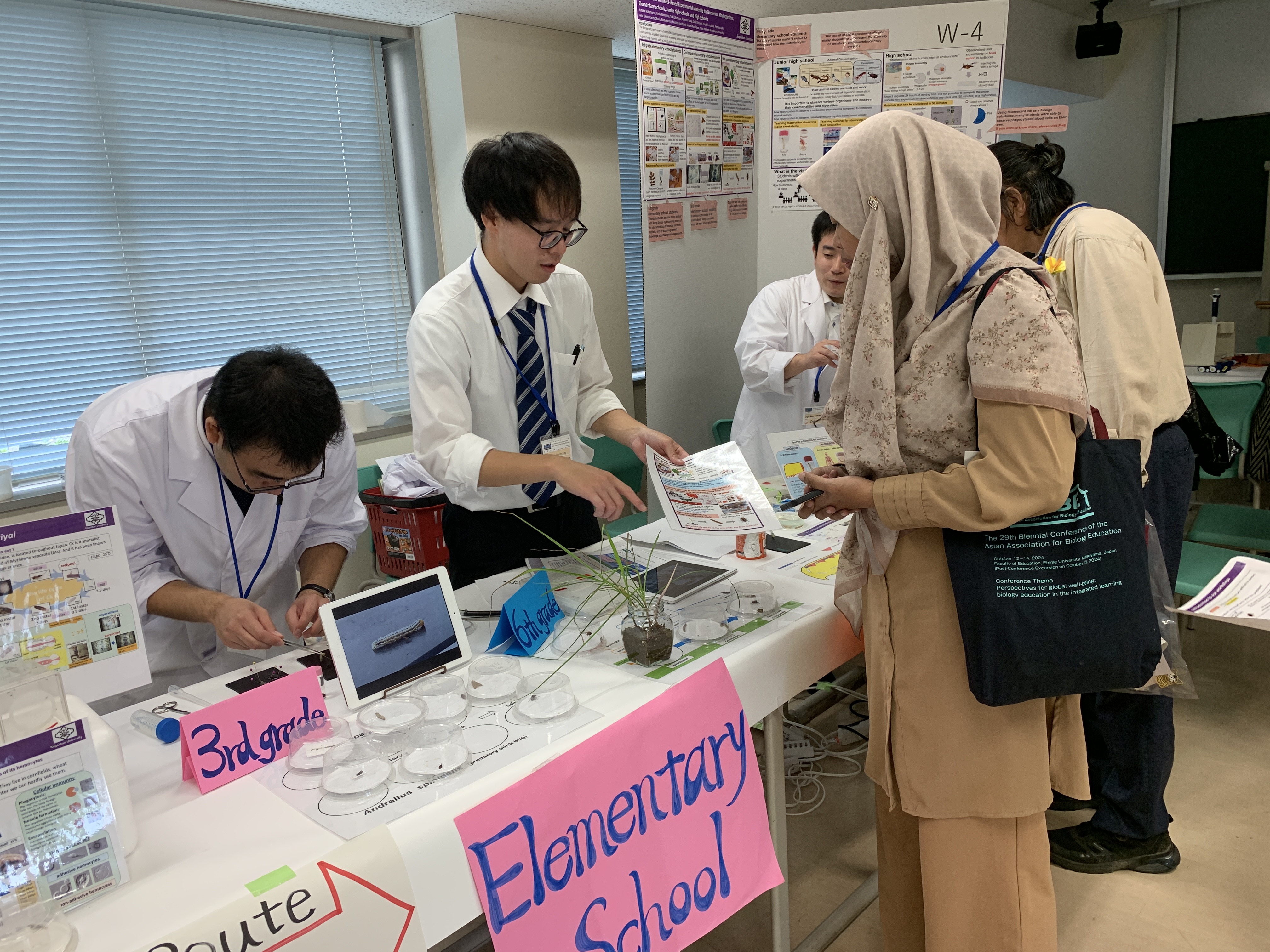

また、本研究室が開発した昆虫を用いた教材をワークショップにて紹介しました。ワークショップには、中松豊教授と学部4、3年生計7名が参加し、アワヨトウや寄生蜂、カメムシなどの昆虫を用いた教材を参加者に体験してもらいました。アジア諸国の研究者や教員が多く訪れ、教材の作成方法や出前授業の実施方法について、活発に意見交換しました。

ワークショップで教材を紹介する様子 左から学部3年生の岡田さん、学部4年生の古川さん、見並さん